Bevölkerungsgruppen

Letzte Aktualisierung: 02.07.2025

Die sächsische Bevölkerung setzt sich aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammen. Dabei unterscheidet man nicht nur die Bevölkerung nach Geschlecht oder nach deutsch und nichtdeutsch. Auch spezielle Altersgruppen definieren eine Bevölkerungsgruppe wie beispielsweise Kinder und Jugendliche oder Erwerbsfähige.

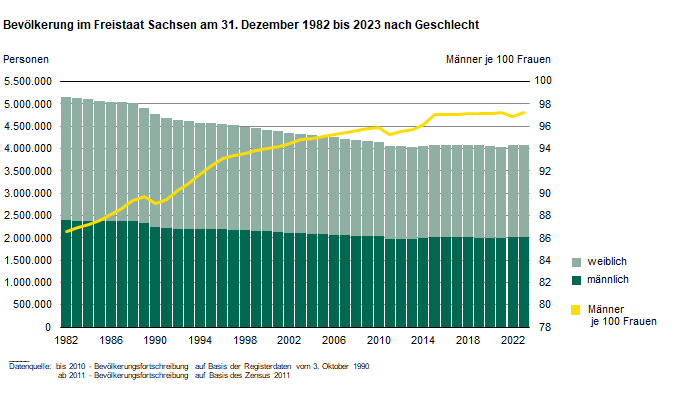

Verhältnis zwischen männlicher und weiblicher Bevölkerung

Neben der Bevölkerungsentwicklung insgesamt und den Veränderungen in der Altersstruktur kann sich eine Bevölkerung auch hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer demografischen Gruppen verändern. Im Jahr 1982 lebten rund 2,39 Millionen Einwohner und 2,76 Millionen Einwohnerinnen in Sachsen. Der Anteil der weiblichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung lag bei 53,6 Prozent, das waren rund 371.600 mehr Einwohnerinnen als Einwohner. Die sächsische Bevölkerung wies eine Geschlechterproportion von 87 Männern je 100 Frauen auf. Das Verhältnis der weiblichen zur männlichen Bevölkerung hat sich bis 2024 deutlich verändert. Während gegenüber 1982 die Zahl der Einwohner bis 2024 um 16,6 Prozent zurückging, nahm die Zahl der Einwohnerinnen um 25,7 Prozent ab. Damit verringerte sich der Anteil der weiblichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung auf 50,7 Prozent. Auch die Geschlechterproportion veränderte sich bis 2024 auf 97 Männer je 100 Frauen.

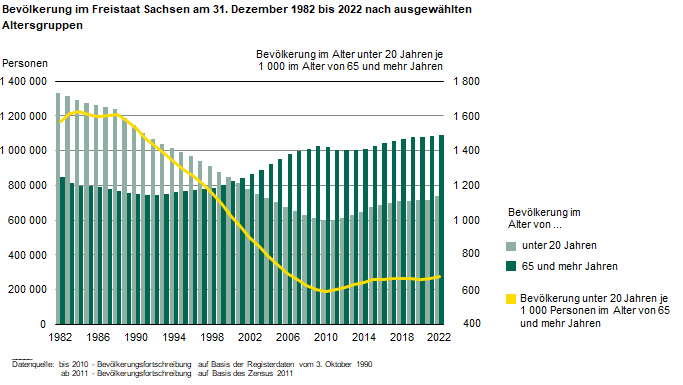

Entwicklung ausgewählter Altersgruppen

Mit der Aufteilung der Bevölkerung nach dem Alter kann die Entwicklung verschiedener Altersgruppen betrachtet werden. Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel wird stets das Verhältnis zwischen jüngerer und älterer Bevölkerung betrachtet. Ende 1982 war die Bevölkerungsgruppe der unter 20-Jährigen mit 1,34 Millionen bzw. einem Anteil von 25,9 Prozent größer als die Altersgruppe der Personen im Alter von 65 Jahren und älter. Bis 2011 nahm die Zahl der unter 20-Jährigen (-733.000) und deren Anteil (-11,1 Prozentpunkte) an der Gesamtbevölkerung deutlich ab, während die ältere Bevölkerungsgruppe ein immer stärkeres demografisches Gewicht erhält. So waren 2024 rund 1,10 Millionen Personen 65 Jahre und älter. Diese Gruppe erreichte somit einen Anteil von 27,2 Prozent an der gesamten sächsischen Bevölkerung.

Dadurch veränderte sich auch das Verhältnis von jüngerer und älterer Bevölkerung. Im Jahr 1982 kamen auf 1.000 Personen im Alter von 65 Jahren und älter noch rund 1.600 Personen im Alter unter 20 Jahren. Im Jahr 2024 standen 1.000 Älteren nur rund 700 Jüngere gegenüber.

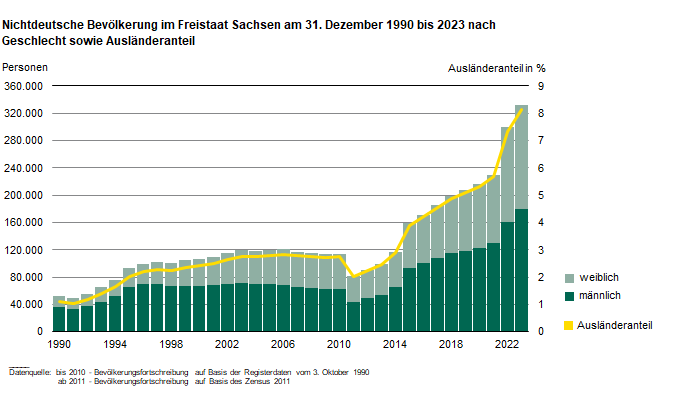

Die sächsische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit

Neben der Veränderung in der Geschlechterverteilung wird die sächsische Bevölkerung immer heterogener. Im Jahr 1990 wies der Freistaat Sachsen noch einen Ausländeranteil von 1,1 Prozent auf. Dieser stieg bis zum Jahr 2024 auf 8,1 Prozent. Somit lebten 2024 im Freistaat rund 327.800 Nichtdeutsche. Während bei der deutschen Bevölkerung der Anteil der weiblichen Bevölkerung rückläufig war, nahm bei den Nichtdeutschen deren Anteil seit 1990 deutlich zu.

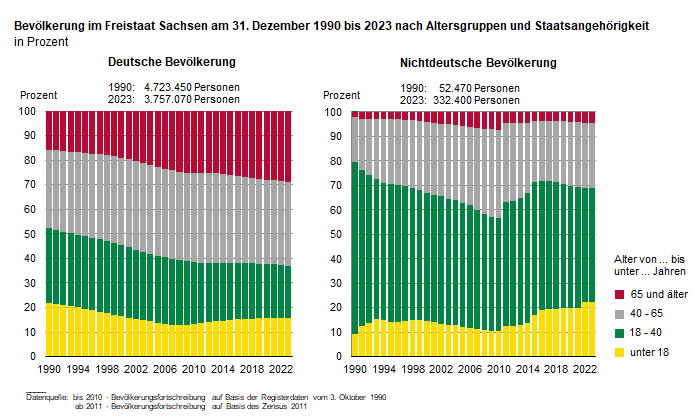

Der Vergleich der Altersstruktur zwischen den in Sachsen lebenden Deutschen und Nichtdeutschen zeigt wesentliche Unterschiede. So waren im Jahr 2024 rund 36,6 Prozent der Deutschen jünger als 40 Jahre, bei den Nichtdeutschen traf das auf 67,8 Prozent der Bevölkerung zu.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bei der deutschen Bevölkerung hatte 2008 mit 12,8 Prozent seinen tiefsten Wert und liegt seit 2019 bei knapp 16 Prozent. Für die nichtdeutsche Bevölkerung liegt der Anteil der Personen unter 18 Jahren seit 2015 über dem der deutschen Bevölkerung und war 2022 mit 21,7 Prozent am höchsten. Den größten Unterschied gibt es bei den jüngeren Erwerbsfähigen. Der Anteil der 18- bis unter 40-Jährigen bei der deutschen Bevölkerung ist seit 1990 rückläufig und lag im Jahr 2024 bei 21,0 Prozent. Die nichtdeutsche Bevölkerung wies 1990 mit 70,2 Prozent den höchsten Anteil in dieser Altersgruppe auf und ging danach auf durchschnittlich 50 Prozent zurück, obwohl sich die Zahl der 18- bis unter 40-Jährigen bis 2024 vervierfachte. Im Gegensatz dazu ist die Gruppe der Nichtdeutschen im Alter von 65 und mehr Jahren mit einem Anteil von durchschnittlich 4 Prozent sehr gering. Der Anteil der über 64-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit nahm dagegen stetig zu und erreichte im Jahr 2024 mit 29,1 Prozent seinen bisherigen Höchststand.

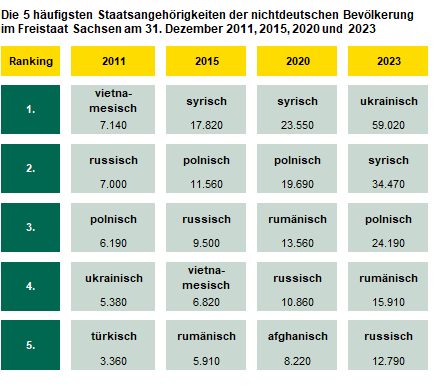

Externe Einflüsse haben Auswirkung auf Bildungs-, Arbeits- oder Fluchtmigration. Sie bewirken nicht nur Veränderungen in der Altersstruktur der nichtdeutschen Bevölkerung, sondern auch in deren Zusammensetzung nach Staatsangehörigkeit. In der Bevölkerungsfortschreibung kann seit 2011 das Merkmal Staatsangehörigkeit auf Landesebene ausgewiesen werden. Die Rangfolge der am stärksten besetzten Staatsangehörigkeiten hat sich seitdem stark geändert. Im Jahr 2011 war vietnamesisch die im Freistaat Sachsen am häufigsten vertretene Staatsangehörigkeit. Mit dem Zustrom der Schutzsuchenden ab 2015 bildeten Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit bis Ende 2021 die größte Gruppe unter der nichtdeutschen Bevölkerung. Der Ukrainekrieg und die dadurch einsetzende Fluchtbewegung bewirkte, dass Ende 2024 rund 16,4 Prozent der in Sachsen lebenden Nichtdeutschen die ukrainische und 10,7 Prozent die syrische Staatsangehörigkeit aufwiesen.