Bevölkerungsstruktur

Letzte Aktualisierung: 02.07.2025

Bei der Analyse der Bevölkerungsstruktur geht es zunächst um die vollständige Untergliederung einer Bevölkerung nach Alter oder Geschlecht, aber auch die Untergliederung nach Familienständen zählt dazu. Dabei war und ist die sächsische Bevölkerung von erheblichen Veränderungen ihrer Bevölkerungsstruktur, besonders in der Alterszusammensetzung gekennzeichnet.

Die Altersstruktur

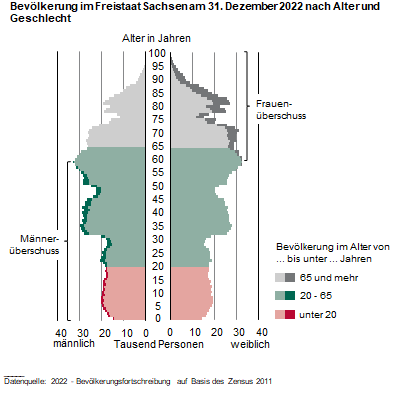

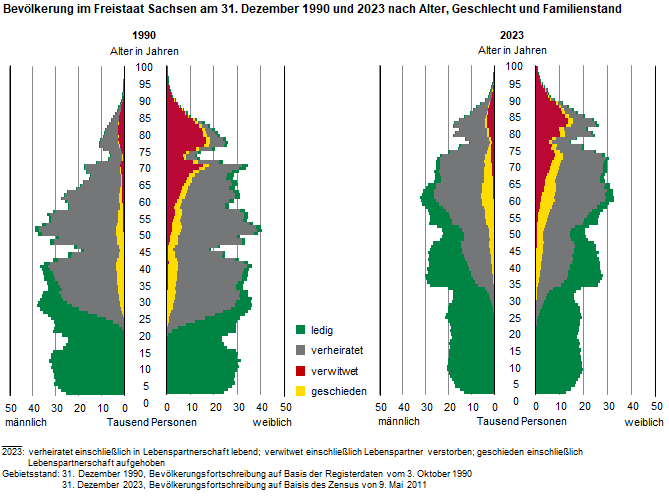

Bei der Beschreibung der sächsischen Altersstruktur mittels der Alterspyramide kann derzeit von einer Tendenz zur Urnenform gesprochen werden. Diese Urnenform resultiert aus dem Anstieg der Lebenserwartung bei gleichzeitiger Abnahme der Geburtenzahlen. Ergebnis dieser Entwicklung ist ein langfristiger Rückgang der Bevölkerung. Dabei nahm die Bevölkerung in Sachsen nicht nur zahlenmäßig ab, sondern veränderte sich auch in ihrer Zusammensetzung.

Von den 2024 in Sachsen lebenden 4,04 Millionen Personen waren 1,99 Millionen Männer und 2,05 Millionen Frauen. Damit betrug der Frauenüberschuss 60.400 Personen. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung lag bei den unter 20-Jährigen bei 17,8 Prozent, bei den 20- bis unter 65-Jährigen bei 55,0 Prozent und bei den 65-Jährigen und Älteren bei 27,2 Prozent.

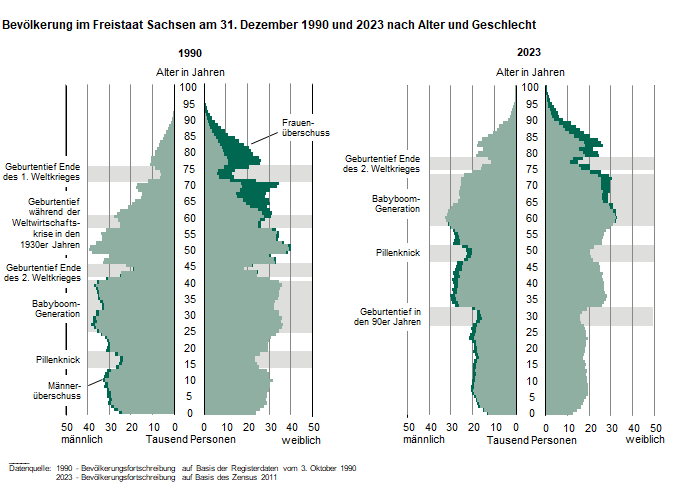

Anhand der Altersstruktur kann auch der Einfluss von gesellschaftlichen Ereignissen auf demografische Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur dargestellt werden. Die Altersstruktur der sächsischen Bevölkerung wies im Jahr 1990 größere demografische Deformationen auf. Sichtbar sind zunächst der Einfluss der 2 Weltkriege sowie die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre mit dünn besetzten Altersjahren. Der nach dem 2. Weltkrieg einsetzende wirtschaftliche Aufschwung in den Jahren 1950 bis ca. 1970 bewirkte steigende Geburtenzahlen und die zahlenmäßig stark besetzte sogenannte Generation der Baby-Boomer wurde in diesem Zeitraum geboren. Mit der Einführung der Pille gingen die Geburtenzahlen Anfang der 1970er Jahre kurzzeitig zurück, die sich danach aufgrund verschiedener familienpolitischer Maßnahmen wieder erholten.

Die derzeitige Aufteilung der sächsischen Bevölkerung war zunächst durch eine Abnahme in fast allen jüngeren und mittleren Altersjahren bestimmt; der Lebensbaum hat sich deutlich »verschlankt«. Gleichzeitig scheinen demografische Ereignisse nicht mehr nur kurzfristig und selektiv zu wirken. So zeigt die Auswirkung des Geburtentiefs zu Anfang der 1990er Jahre deutlich den langfristigen Einfluss auf die jüngeren Altersjahre.

In die Altersgruppe der Betagten und Hochbetagten traten die geburtenstärkeren Jahrgänge des Zeitraums zwischen Weltwirtschaftskrise und Geburtentief nach Ende des 2. Weltkrieges ein. Die ersten Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation begannen in das Rentenalter zu rutschen, während als Folge des Geburtentiefs Anfang der 1990er Jahre geburtenschwächere Jahrgänge ins Erwerbsleben eintreten. Die massive Abwanderung vor allem junger Menschen Anfang der 1990er bis Ende der 2000er Jahre ins frühere Bundesgebiet führte zu einer Ausdünnung der jetzt mittleren und älteren erwerbsfähigen Bevölkerung.

Veränderungen in der Altersstruktur - animierte Alterspyramide

Durch das Statistische Bundesamt wurde Sachsen das Tool »Animierte Bevölkerungspyramide« zur Verfügung gestellt. Mit diesem Tool können Veränderungen in der Altersstruktur im Zeitraffer visualisiert werden.

Indikatoren zur Beschreibung der Verschiebungen in der Altersstruktur

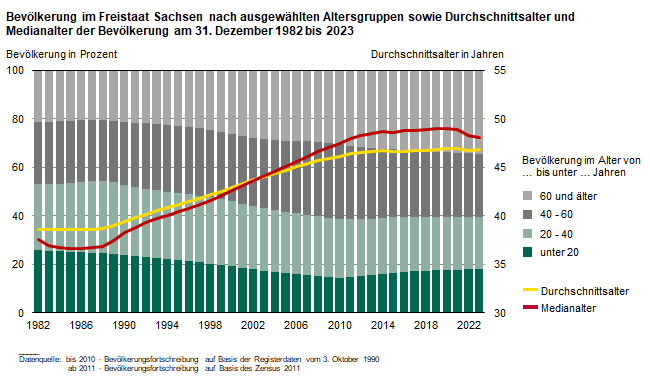

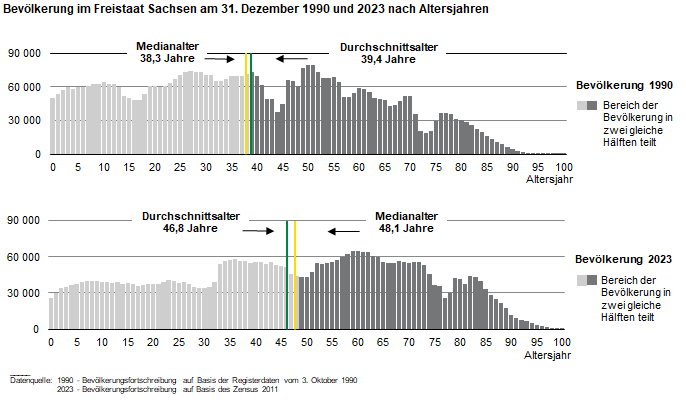

Die Veränderungen in der Altersstruktur der sächsischen Bevölkerung können mittels verschiedener Indikatoren beschrieben werden. Neben der Darstellung der sich verschiebenden Anteile von Altersgruppen können anhand des Durchschnittsalters und des Medianalters ebenso Rückschlüsse über die Altersstruktur gezogen werden. Das Durchschnittsalter ist als das arithmetische Mittel aller Personen einer Gruppe (Bevölkerung) definiert. Das Medianalter unterteilt dagegen eine Gruppe (Bevölkerung) in zwei gleich große Gruppen, d.h. 50 Prozent der Bevölkerung sind jünger und 50 Prozent sind älter als das errechnete Medianalter.

Im Jahr 1982 lag das Durchschnittsalter der sächsischen Bevölkerung bei 38,6 Jahren und das Medianalter bei 37,5 Jahren. Bis zur Wiedervereinigung veränderten sich beide Indikatoren kaum. Danach setzte ein deutlicher Anstieg beider Indikatoren ein, wobei das Medianalter eine höhere Dynamik als das Durchschnittsalter aufwies. Ab 2003 überstieg das Medianalter das Durchschnittsalter. Der stärkere Anstieg des Medianalters resultiert aus dem Geburtenrückgang und der Abwanderung in den 1990er Jahre sowie der steigenden Lebenserwartung. Dadurch rücken dünn besetzte jüngere Altersjahre nach, der größere Bevölkerungsteil verschiebt sich deutlich in höhere Altersjahre. Weil jedoch die Besetzungsstärken in den sehr hohen Altersjahren zwar steigen, aber in ihrer Dimension nicht als Ausreißer definierbar sind, beeinflussen sie das Durchschnittsalter nicht so stark wie sich das Medianalter verschiebt. Für 2024 wurde für die sächsische Bevölkerung ein Durchschnittsalter von 47,1 Jahren sowie ein Medianalter von 48,2 Jahren errechnet.

Weitere Strukturmerkmale der sächsischen Bevölkerung

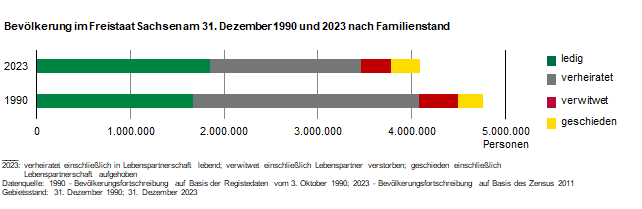

Neben der Alterszusammensetzung lässt sich die sächsische Bevölkerung auch nach dem Familienstand untergliedern. Im Jahr 1990 war etwas mehr als die Hälfte (50,5 Prozent) der sächsischen Bevölkerung verheiratet, über ein Drittel (35,0 Prozent) ledig, 5,6 Prozent geschieden sowie 8,8 Prozent verwitwet. Bis 2024 nahm die Zahl der Ledigen um 8,9 Prozent (Anteil 45,0 Prozent) am stärksten zu. Die Zahl der Geschiedenen (Anteil 7,5 Prozent) verzeichnete nur einen leichten Anstieg. Diese Zunahmen wirkten besonders auf die Gruppe der verheirateten Personen, deren Anteil auf 39,3 Prozent zurückging. Der Anteil der verwitweten Personen nahm leicht auf 8,2 Prozent ab. Die letztgenannte Entwicklung hatte seine Ursachen im Rückgang des Frauenüberschusses in den hohen Altersjahren sowie im Anstieg der Lebenserwartung bei Männern.

Die Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung nach Familienstand hatten ihre Ursachen einerseits in der Bevölkerungsabnahme seit 1990 und andererseits in den Veränderungen bei den verschiedenen Formen des Zusammenlebens.

Während 1990 die unter 20-Jährigen (fast) ausschließlich ledig waren, lebte 1990 die Mehrheit der 20- bis unter 40-Jährigen bereits in einer Ehe (62,6 Prozent). Im Jahr 2024 traf das nur noch für 23,1 Prozent der Altersgruppe zu. Auch in der Altersgruppe der 40- bis unter 60-Jährigen hat der Anteil der Verheirateten gegenüber 1990 mit 82,1 Prozent auf 53,2 Prozent im Jahr 2024 deutlich abgenommen. Diese Entwicklung ergibt sich vorrangig aus einem höheren Anteil Lediger in dieser Altersgruppe, aber auch aus einem Anstieg des Anteils der Geschiedenen. Bei der Altersgruppe der 60- bis unter 80-Jährigen ist wiederum der Anteil der Verheirateten deutlich von 59,6 Prozent im Jahr 1990 auf 65,0 Prozent im Jahr 2024 angestiegen. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass diese Altersgruppe nicht mehr vom Frauenüberschuss der »Kriegswitwen« bestimmt ist.